QCSAを守る、それだけで「繁盛店」であり続けられるだろうか?

飲食店経営には、QCSA(キューシーエスエー)という基本の考え方があります。

これは、

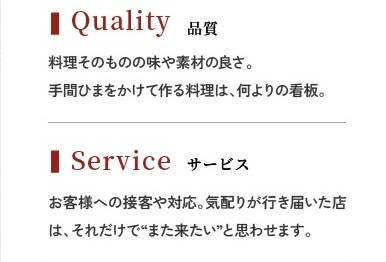

- Quality(品質):料理そのものの味や素材の良さ

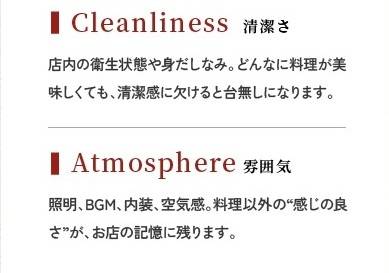

- Cleanliness(清潔さ):店内の衛生状態や身だしなみ

- Service(サービス):お客様への接客や対

- Atmosphere(雰囲気):照明やBGM、空気感や居心地

という、お客様の満足度を高め、繁盛店をつくるための4つの柱を指します。

実際、多くのそば店がこのQCSAを大切にし、丁寧な店づくりを続けています。

しかし、最近こんな声を耳にしませんか?

「料理も接客もきちんとしてるのに、新規のお客様が減ってきた」

「いいお店だと思うけど、誰にも知られていない気がする」

「良い店なのに、誰にも知られてない気がする」

QCSAは、今も変わらず重要です。

ただ、それだけでは“選ばれ続ける”ことが難しくなってきたのもまた事実。

では――

QCSAに加えて、これからの時代に必要な視点とは何でしょうか?

今、そば店に求められているのは、「見えない努力」を、外に“伝える力”なのかもしれません。

味には自信がある。でも、最近なんだか静かだ――

都内でそば店を営むAさん(43歳)

先代から店を引き継ぎ、地元に根ざした営業を続けている。

手打ちの技術も、出汁の取り方も、父の代から一度も変えていない。

味には自信があるし、常連さんも来てくれている。

だから、大きな不満もなかった。

ただ――

「近くに新しいカフェができたからかな」

「みんな忙しいだけかもしれない」

そう思いながら、頭の片隅にひっかかる。

近所の店がSNSで話題になっていると聞いたとき、

ふと、「うちはどうなんだろう」と考える。

数年前に作ったホームページは、古くてスマホで見づらい。

Instagramのアカウントは作ったけれど、投稿は2回だけ。

「まあ、ウチは口コミで来てくれるし…」

そう思いつつも、目の前の席が空いていると、少し不安になる。

味には自信がある。

でも、それだけで、これからも“選ばれ続ける”のだろうか――

今、そば屋の“本当のライバル”はどこか

近所にそば屋がもう1軒ある――

それが、かつての競合の定義でした。

しかし今、そば屋の競合は明らかに変わっています。

本当のライバルは、「スマホの中」にいます。

お客様が「近くのそば屋」と検索したとき、

画面に表示されるのは、レビューが多いチェーン店ばかり。

吉野家、なか卯、丸亀製麺、立ち食い系の多業態店――

安く、早く、情報量が多い店が、無条件に選ばれる時代になっています。

味にこだわり、丁寧にそばを打ち、出汁を取っている。

その価値が、画面の中で見えなければ「存在していない」のと同じです。

あなたのお店(そば店)は、今の時代の「選択肢」に入っていますか?

WEBやSNSが特別なものだった時代は、もう終わりました。

「知られていない店は、選ばれない」――それが、今の現実です。

飲食店は「スマホで探す」が常識に

いま、飲食店選びの起点はスマートフォンです。

株式会社USEN Mediaの調査(2023年)によると、

外食時に店舗情報を探す際に「スマートフォン」を使う人は全体の約87%。

中でも「Google検索」や「Googleマップで探す」と回答した人が、6割以上にのぼります。

さらに、飲食店を選ぶ際に最も参考にする情報源としては、

- GoogleマップやSNSの写真・口コミ(62.7%)

- 公式ホームページの雰囲気・内容(54.4%)

が上位に挙げられています。

つまり――

「ネット上で見つけられない店」「情報が古い店」は、選ばれる可能性が極端に低くなるのです。

店主がWEB集客を自力で行うことの難しさ

「SNSやGoogleマップが大事なのは分かっている。でも、実際にはなかなか手が回らない」

そんな声を、私たちはこれまで何度も聞いてきました。

多くのそば店主が、「やるべき」と理解しながらも踏み出せないのは、理由があるからです。

WEB集客は“ただやればいい”ものではなく、時間・知識・継続力・表現力が求められる、実はハードルの高い取り組みです。

以下に、店主が自力でWEB集客を行う際に直面する主な課題を整理します。

1. 時間的余裕がない

- 日々の仕込み・営業・仕入れなど、本業に追われて時間が確保できない。

- 投稿の頻度やタイミングが重要なSNS運用に、継続的な時間を割くのが難しい。

2. 専門知識が不足している

- HPやGoogleマップ、Instagram、LINE、MEO対策などはそれぞれ運用ノウハウが異なり、独学では限界がある。

- 効果的な導線設計や写真の見せ方、SEOなどを理解していないと、努力が無駄になることも。

3. 結果が見えづらく、モチベーションが続かない

- 投稿しても集客効果がすぐに出るわけではないため、「意味がないのでは」と感じやすい。

- 数値で評価・改善ができず、行き当たりばったりになりがち。

4. 更新や情報整理が後回しになる

- 定休日や営業時間、メニューの変更などが古いままで放置され、逆に信頼を失う要因になる。

5. デザイン・表現のセンスに自信が持てない

- 他店と比較して、見劣りするデザインや表現は逆効果になる恐れがある。

プロに任せた方が良い理由と、間違った外注のリスク

自分で頑張るより、成果につながる近道があります。

WEB集客は、仕込みや接客とはまったく異なる“専門職”です。

「やってみたけどうまくいかない」「更新が止まってしまった」…それは、あなたの努力が足りないのではなく、専門知識と継続運用のプロセスが必要だからです。

そば店においてプロの製粉業者や出汁専門の問屋が必要なように、WEBにもその道のプロがいます。

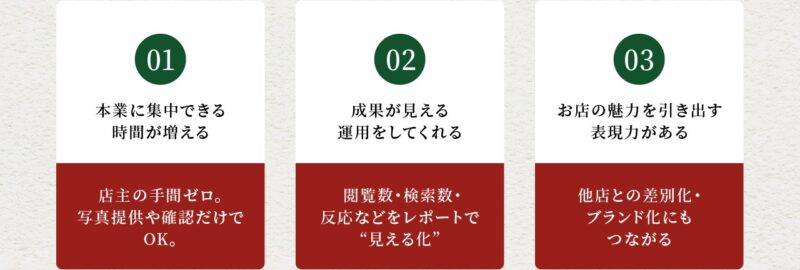

プロに任せることで得られる3つの価値:

・お店の魅力を引き出す表現力がある

→ 他店との差別化・ブランド化にもつながる

・本業に集中できる時間が増える

→ 店主の手間ゼロ。写真提供や確認だけでOK。

・成果が見える運用をしてくれる

→ 閲覧数・検索数・反応などをレポートで“見える化”

誰に任せるかで、結果は大きく変わります

「安かったから」「知人に頼まれたから」と外注したものの、

「更新が止まっている」「連絡が取れない」「デザインが素人っぽい」

そんな失敗例は、業界でも少なくありません。

こんなリスクにご注意ください:

- フリーランスや格安業者に依頼して、結局“放置”される

- 業界知識がなく、そば店に合わない構成や表現になる

- 飲食全般を対象にしているため、そば特有の魅力が伝わらない

- HPは作ったが、その後の更新・集客は自分任せにされる

Aさんが“気づいた”とき

ある日、常連のひとりがこんな話をしてくれた。

「この前、遠方から来た知り合いに“美味しかったからまた行きたいけど、お店の名前も場所も忘れちゃったから教えて”って言われたんですよ。ネットで調べても出てこなかったって。」

その言葉が、不意に胸に刺さった。

「店の名前も場所も、覚えてもらえてない?」

味には自信がある。

でも、お客様が“もう一度探そう”と思ったとき、

自分の店は“見つけてもらえる存在”になっているのか?

スマホで「〇〇(地名) そば」で検索してみる。

出てくるのは、大手チェーンや食べログで店数が多い店ばかり。

自分の店は、下のほう。写真もない。口コミも2年前で止まっている。

「味だけじゃ、もう足りないのかもしれない――」

でも、どうしたらいいのか分からない。

誰に頼めばいいのかも、費用も、効果も、何も分からない。

間違って選んでしまったら…と考えると、怖くて動けなかった。

そんなとき、組合の支部会で「そば専門のWEB集客支援をやっている専門家がいる」と聞いた。

「そば業界に詳しい」「SNSや地図も任せられる」「しかも投稿してくれるらしい」と。

それが、ソバアクアだった。

「味には自信がある。でも、知られなければ、ないのと同じ。」

Aさんは初めて、店の未来に“WEBの力”が必要だと感じた。

「広告宣伝にお金をかけるのは贅沢」…本当にそうでしょうか?

飲食店経営における広告宣伝費・販促費の適正額は、売上の約5%が目安とされています。

これは大手チェーンだけでなく、個人経営の店舗でも“お客様に選ばれるための必要経費”として認識されています。

特に重要なのは、“売上がまだあるうち”に投資することです。

「客足が減ってから」「経営が苦しくなってから」では、打てる手は限られます。

余力があるうちにこそ、集客の“仕組み”を整えておくことが未来の安定につながるのです。

たとえば、月額16,500円のWEB支援サービスでも、

月商が50万円以上あれば、販促費としての“適正範囲”に収まります。

「広告=贅沢」ではなく、未来への準備として、

今こそ情報発信への一歩を踏み出してみませんか?

「ソバアクア」は“そば×WEB”の日本唯一の専門パートナー

当ブログを運営しているソバアクアは、「そばの魅力をWEBで正しく伝えること」を使命とした、日本蕎麦協会と日本麺類業団体連合会の賛助会員です。単なるWEB制作会社とは異なり、そば業界に特化したSNS運用・EC展開・集客支援をワンストップで提供する、業界特化型のWEB伴走チームとして活動しています。

① Instagramアカウント「ソバアクア」フォロワー1.4万人超

全国のそば店を1日1店舗紹介するSNSプロジェクトとして、1000店以上の実店舗を訪問・撮影・発信してきました。

- 実際の来店動機になる写真と文章力

- 店舗の空気感や“そばの表情”を伝える撮影ノウハウ

- 投稿後のユーザー行動(Googleマップ・インスタ検索)の動線設計も熟知

② そば専用ECサイト「そばの和」の運営

そば店の乾麺・そばつゆ・ギフトなどを取り扱う、そば業界特化のオンライン販売プラットフォームを構築・プロデュースしています。

- 地方の名店の商品を、全国に届ける販路支援

- パッケージ開発や商品撮影、レビュー収集のノウハウも提供可能

- 自社EC構築(BASE/STORES/Shopify等)への展開支援にも対応

③ そば業界に根差した信頼とネットワーク

当ブログを運営しているソバアクアは、そば専門のWEB支援に取り組む中で、日本蕎麦協会と日本麺類業団体連合会の賛助会員として業界の最新動向や課題にも常に目を向けています。また、全国のそば店主との繋がりの中で、「何に困っているのか」「どうすればWEBに一歩踏み出せるのか」という現場の声を最も理解している存在です。

結論:「そばのことが分かるWEB専門家」は、ソバアクアだけ

WEBの技術だけでは、そばの魅力は伝えられません。

そして、そばのことを分かる人だけが、「この店の価値をどう表現すべきか」を判断できます。

ソバアクアの現場力 × そばの和の販売力 × WEB制作とSNSの技術力

この3つの掛け算で、あなたの店の味・空気・歴史を、未来のお客様に届けることが私たちの役目です。

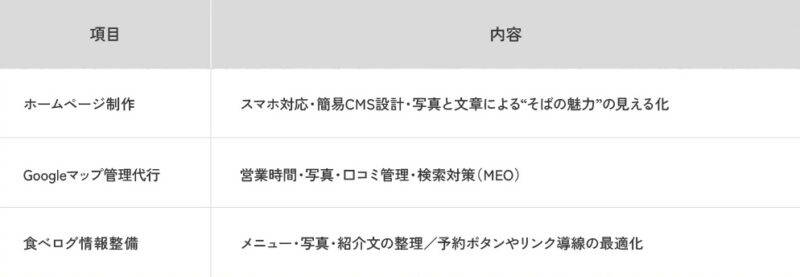

ソバアクアのサービス内容と提供体制

1. 基本サービス(全プラン共通)

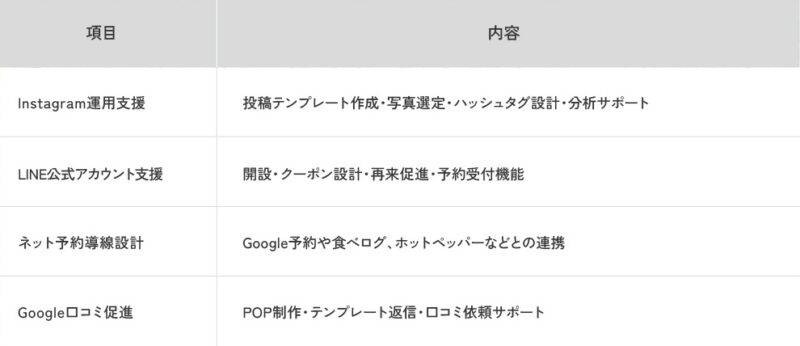

2. 拡張・追加サービス(条件に応じて対応)

3. EC支援(自社商品がある店舗向け)

4. その他オプションサービス

よくある質問(Q&A)

Q1. パソコンやSNSが苦手でも大丈夫ですか?

A. はい、問題ありません。

写真や文章の入力、投稿作業などはすべて代行します。お店に必要な情報をヒアリングし、最適なWEBページ・SNS運用をご提案します。紙でのやり取りも可能です。

Q2. どのくらいの費用がかかりますか?

A. プランによって異なりますが、初期費用は2.5万円〜、年額は3万円~ご用意しています。

内容や目的に応じて段階的な導入も可能です。「まずは最小限から始めてみたい」という方には、ライトプランをご案内します。

Q3. 効果はいつから出ますか?

A. 効果の出方には店舗によって差がありますが、Google検索数やInstagram閲覧数は、早ければ1ヶ月で変化が見られます。

目に見える変化をレポートでお伝えしながら、ご納得いただける支援を心がけています。

Q4. 契約期間に縛りはありますか?

A. 基本は月単位の契約で、縛りはありません。

ただし、WEB集客は継続することで効果が高まるため、最低3ヶ月以上のご利用をおすすめしています。

Q5. そば店以外の飲食店でも依頼できますか?

A. 現在は「そば専門店」に限定してご提供しています。

これは、そば業界に特化した実績とノウハウを活かし、品質を維持するための方針です。

Q6. すでにHPがありますが、リニューアルは必要ですか?

A. 古いHPは、集客の“機会損失”になっている可能性があります。

現在の集客は、スマホでの検索・閲覧が中心です。

もし「スマホで見づらい」「更新されていない」「地図やメニューが分かりにくい」などがあれば、それだけで他のお店に流れてしまうリスクがあります。

特に重要なのは、以下のようなチェックポイントです:

- スマホ対応になっていない

- 写真が古い or 暗い

- SNSや予約ページへの導線がない

- Googleマップや食べログと情報がズレている

リニューアルはデザインの刷新ではなく、“集客導線”の整備です。

いまの時代、「HPがある」だけでは不十分です。

“見つけてもらい、選ばれ、来店してもらう”ための仕組みが必要です。

Q7. もう集客する必要がないのですが、それでもWEB整備は必要ですか?

A. WEB整備は“集客のため”だけではなく、“今のお客様との関係を守ること”にもつながります。

例えば…

- 「営業時間」「定休日」「臨時休業」が正しく伝わっていますか?

- 「昔ながらの店」として、ネット上で誤解されていませんか?

- 「あのお店、閉めたのかな?」と思われていませんか?

WEBは、これまでのお客様に正しく情報を届ける場所でもあります。

さらに将来的に:

- ご家族・跡継ぎがWEBを見て店のことを理解しやすくなる

- 常連の方がご家族や友人に紹介しやすくなる

- 地域に残したいお店としての「信頼資産」を築ける

という役割も担います。

集客しなくても構いません。

ただ、“次の世代がこのお店を知るための記録”として、WEBは意味のある存在です。