お客様は、ただ空腹を満たすために、飲食店を選んでいるわけではありません。

一皿の料理、一杯の飲み物、そして空間や人のあたたかさ――

そのすべてに「お金を払う価値があるかどうか」を、自然と感じ取っています。

価格に見合う“満足感”があるか。

時間や気分にふさわしい“もてなし”があるか。

だからこそ、飲食店に求められるのは、単なる料理ではなく「体験」としての価値です。

ほんの小さなひと工夫が、「この店はちがう」と思ってもらえる理由になります。

お客様は、食事以上の“体験”を求めて来店しています

お客様が飲食店に足を運ぶ理由は、単に空腹を満たすためだけではありません。

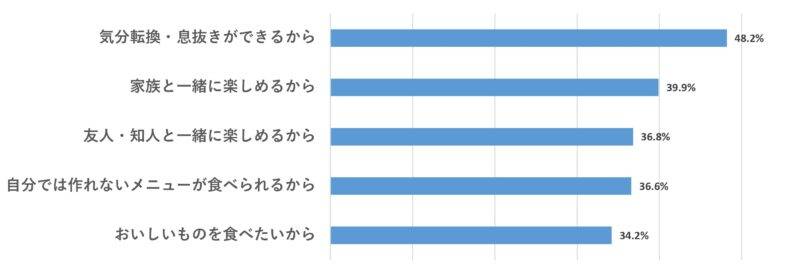

日清オイリオグループが2022年に実施した「外食に関する調査(全国20~60代、男女1,600名対象)」によれば、外食をする主な理由は以下のようになっています。

このように、外食は「食事」という行為を超えて、

“非日常”や“特別な時間”を楽しむ体験の場として利用されていることが分かります。

また、料理に対しても「家庭では味わえないプロの味」「丁寧に作られた特別感」への期待が高く、お客様は食材や技術だけでなく、お店全体の空気感や配慮にも敏感に反応しています。

だからこそ、「味は変えていない」「これまで通りにやっている」つもりでも、

ほんの小さな印象の違いが、“また来たいかどうか”の判断に直結することもあるのです。

料理の技術や素材と同じように、“体験の質”を構成する要素を丁寧に見直すことが、今あらためて求められています。

「変えないこと」が当たり前だった日々の中で

東京都郊外でそば店を営むBさん(68歳)。

創業から40年近く、夫婦で切り盛りしてきた。

そば粉は都内の製粉会社から仕入れ、店内で機械打ち。

出汁は鰹節問屋から節を仕入れ、店で毎朝取っている。

地元では「昔ながらの味」として親しまれ、常連も多い。

目立った宣伝はしていないが、口伝えで客足は保たれてきた。

そんなBさんには、跡継ぎの息子がいる。

数年前から店を手伝うようになり、次第に厨房の仕事も任せるようになった。

まだまだ自分が現役だとは思っているが、

「いずれ、この店は息子に渡すことになる」という意識は、日ごとに強くなっている。

今のところ、売上が大きく落ちたわけではない。

けれど、ふと気になることがある。

「最近、あの常連さんの顔を見ないな」

「以前より、昼の回転が遅くなった気がする…」

何かが変わってきている気がするのに、その“理由”が分からない。

そば粉も、出汁も、変えていない。

でも、自分のやり方のままで、これからの時代に通用するのだろうか?

息子が店を継いだとき、“もっとこうしておけば良かった”と悔やませたくはない。

「今のままでいい」ではなく、「今のうちに整えておく」

そう考えるようになったのは、はじめてかもしれない。

家庭では「水道水をそのまま飲まない」のが、いまや“普通”です

ここで、ひとつ視点を変えてみましょう。

ご家庭では、どのように水を飲んでいますか?

2024年2月にパナソニック株式会社が実施した全国調査(3,509名対象)によると、

水道水をそのまま飲むことに「抵抗を感じる」と答えた人は48.5%にのぼります。

つまり、いまや約半数の人が

「水道水をそのまま飲むことに不安がある」

と感じているのが、日本の現実です。

実際に家庭での水の利用方法を見ても、

浄水器を使用している人:44.6%

市販の飲料水(ペットボトル等)を利用している人:15.7%

という結果になっており、何らかの方法で“水質を整えてから飲む”のが主流になっています。

「家庭では浄水なのに、飲食店では水道水のままの水でいいのか?」

今では多くのご家庭で、浄水器やペットボトルの水が当たり前のように使われています。

「水道水をそのまま飲むのはちょっと…」という感覚は、

特別なこだわりではなく、“普通の感覚”になりつつあるのです。

けれど、ふと思うことはありませんか?

「外食で出される“お冷”は、本当にそのままの水道水なのか?」

「せっかくお金を払って、楽しみにして来たお店の水が、家庭より気を使っていないとしたら…」

料理や空間にこだわりを感じるお店で、最初に口にする「水」にまで気配りがあると、

その瞬間から“この店、いいな”という印象が生まれます。

水は、お店の「入口の味」。

静かに、お客様の満足度を左右している要素のひとつかもしれません。

「安全」と「美味しさ」は、必ずしも一致しない

近年、各自治体では「水道水の美味しさ」を積極的にアピールしています。

確かに、日本の水道水は世界でも有数の安全性と品質管理がなされており、

私たちは蛇口をひねれば、安心して飲める水を手にすることができます。

しかし、「美味しい水」と「安全な水」は、同じではありません。

水道水には、細菌などの繁殖を防ぐために塩素が必ず添加されています。

これは水道法により義務付けられており、給水栓(蛇口)での遊離残留塩素濃度は0.1ppm(mg/ℓ)以上に保たれていなければなりません。

この塩素は、アンモニアや有機物と反応してトリクロラミンなどの成分を生み、

独特のカルキ臭(プールのような臭い)の原因となります。

このにおいは、たとえ微量でも料理や飲み物の香りに“雑味”として干渉することがあり、

特に繊細な風味が求められる料理では、「なんとなく印象が薄い」「香りが立たない」といった体験につながる可能性があります。

つまり――

どんなに自治体が“美味しくなった”と言っても、最低限の塩素濃度からは逃れられないのです。

浄水器は、低コストで「お店の価値が上がった」と感じていただける数少ない方法です

「料理も変えていないのに、最近“味が良くなった”と言われた」

そんな声が、実際に浄水器を導入したそば店から届いています。

浄水器は、内装を変えるわけでも、大きな厨房機器を入れ替えるわけでもありません。

けれど、お客様が最初に口にする“水”の印象を変えることで、

お店全体の評価に静かに、しかし確実に影響を与えます。

多くの店主は「お客様はそこまで気にしていない」と思いがちです。

しかし実際には、お冷や出汁の“違和感”に気づいていても、言葉には出さないのが普通です。

不満を伝えるよりも、次回の来店を見送るという静かな行動で判断されてしまうこともあるのです。

しかも、月額数千円という低コストで、

・出汁の風味が引き立つ

・そばの喉ごしが良くなる

・お冷の後味がまろやかになる

など、「店の味」が本来持っていた魅力を、より自然に引き出すことができるのです。

今ある味を変えるのではなく、“本来の味を素直に届ける”

それが、浄水器というシンプルな設備で叶えられる、最もコストパフォーマンスの高い方法です。

なぜ「今」導入すべきなのか?

それは“コスト”ではなく、“未来への投資”だからです。

「気にはなっているけれど、今すぐじゃなくても…」

そう感じている方も多いかもしれません。

しかし、浄水器の導入こそ、“今”こそ最も価値ある判断です。

その理由を、4つの視点からご紹介します。

1. お客様の“当たり前”が変わっている

家庭ではすでに、浄水器やウォーターサーバーが普及し、

「水に気を遣う」のが当たり前の時代になっています。

そんな中、外食で提供されるお冷が“水道水そのまま”だったら——

たとえ言葉にはされなくても、「違和感」や「物足りなさ」を覚えさせ、

無意識のうちに、お店全体の印象を下げているかもしれません。

2. わずか1杯あたり約3円の“価値を生む”投資

業務用浄水器の一般的な価格は、月額4,400円(税込)~。

たとえば月に1,500杯のそばを提供するお店なら、1杯あたり約3円。

トッピングや薬味の原価よりも安いその“3円”が、

出汁の香りやそばの喉ごし、お冷の後味までを変えるなら——

それは「経費」ではなく、**明らかに費用対効果の高い“投資”**だと思いませんか?

3. 今だからこそ、“違いが際立つ”

現時点では、飲食店の多くが「水には無頓着」です。

だからこそ、水までこだわる店は、お客様の記憶に残ります。

SNS映えだけでなく、“口にした瞬間の第一印象”が、

リピーターや口コミの種になる時代です。

今こそ、差がつく静かなチャンスなのです。

4. 「何もしない」ことが、実は一番のリスク

「今のお客様が何も言ってこないから大丈夫」

——それは本当でしょうか?

実際には、“気づいていても言わない”のが多くのお客様の本音。

些細な違和感が、“もう一度行くかどうか”の判断に直結することもあります。

水道水の印象がブレーキになっていたとしたら、それこそが最大の機会損失。

だからこそ、「今」こそ未来への布石を打つべきタイミングなのです。

導入までの流れ(標準タイプ浄水器)

よくある質問(Q&A)

Q1. うちはそば店ですが、特別なメニューがあるわけではありません。導入の意味はありますか?

A. はい、もちろん意味があります。

浄水器は“特別なメニューのため”ではなく、“日常の一杯”の印象を底上げするための設備です。

お冷・そば・出汁など、日々の料理の味を「より素直に伝える」役割を果たします。

「料理を変えていないのに、味が良くなった気がする」と言われる店主も少なくありません。

Q2. 設置には大がかりな工事が必要ですか?

A. 基本的に簡単な設置で対応可能です。

多くのケースでは、蛇口・配管への接続のみで30分〜1時間程度で完了します。

現場の状況を事前に確認し、必要に応じて施工内容を事前にご説明いたします。

Q3. 月額4,400円以外にかかる費用はありますか?

A. 基本的にかかりません。

月額レンタル費には、定期点検・カートリッジ交換・アフターサポートがすべて含まれています。

追加費用が発生する場合(例:特殊配管工事など)は、事前にお見積もりの上、ご相談いたします。

Q4. 一度契約したら、長期間使わないといけないのですか?

A. 最低利用期間はありますが、長期の縛りはありません。

基本は1年契約をお願いしていますが、更新や解約のご相談も柔軟に対応可能です。

※短期利用・試験導入をご希望の場合もご相談ください。